木曽の御嶽山の話

木曽の御嶽山の話 黒沢と王滝の確執②武居家の厄介事とは?

前回、御嶽山開山前(〜1785年)に起こっていた武居たけい家けと滝家たきけの紹介をしました。王滝村は、黒沢村と比べてかなり不遇な扱いを受けていたので、なんとなく関係が悪い理由が分かったでしょうか?今回の「②武居家の厄介事とは?」では、覚明行...

木曽の御嶽山の話

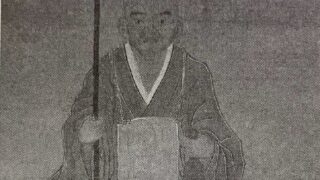

木曽の御嶽山の話  御嶽山の信仰

御嶽山の信仰  御嶽山の信仰

御嶽山の信仰  御嶽山の信仰

御嶽山の信仰  木曽の御嶽山の話

木曽の御嶽山の話  御嶽山の信仰

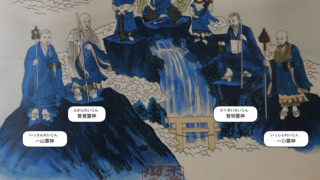

御嶽山の信仰  御嶽山の信仰

御嶽山の信仰  御嶽山の信仰

御嶽山の信仰  御嶽古道〜三十八史跡巡り

御嶽古道〜三十八史跡巡り  御嶽山の信仰

御嶽山の信仰