前回、遠い四国である徳島の阿波に御嶽信仰が伝わった経緯をお話ししました。

- 儀覚行者と阿波の藍職人が影響しあった

- 寿覚行者は儀覚行者の弟子であり、福寿講を立ち上げ、西開行者を窮地から救った

- 西開行者は、寿覚行者に救われ、御嶽信仰を四国に広めた(太祖福寿講)

- 西覚行者は西開行者の後を継ぎ、御嶽山の白川神社を四国へ勧請(分霊)した

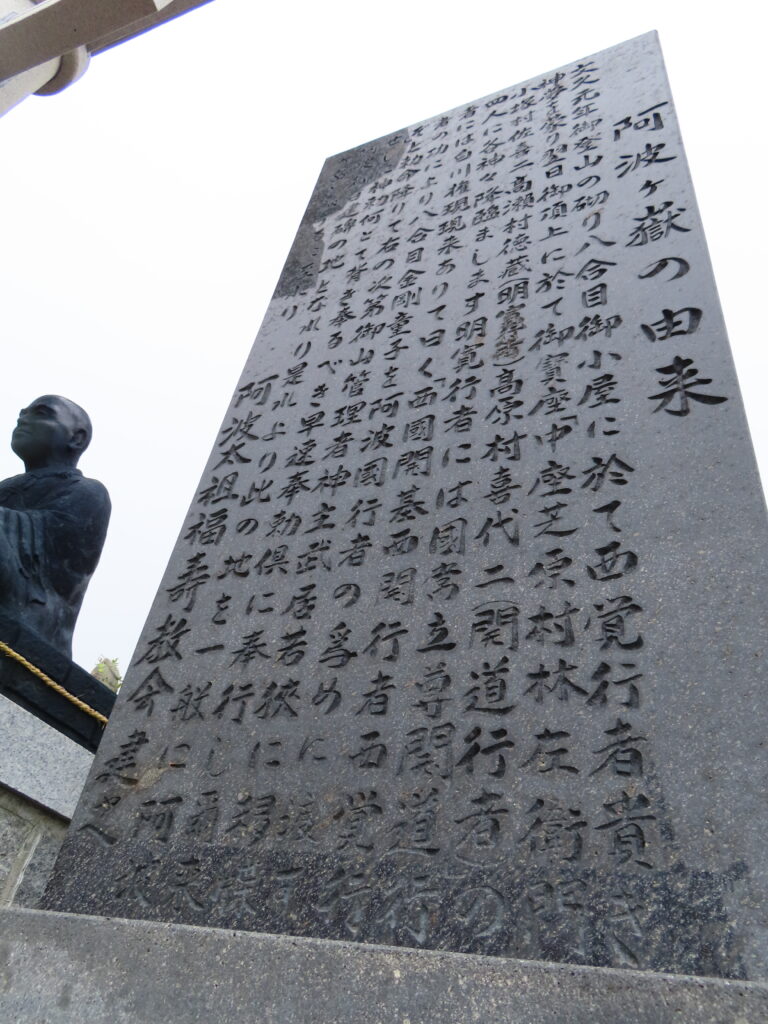

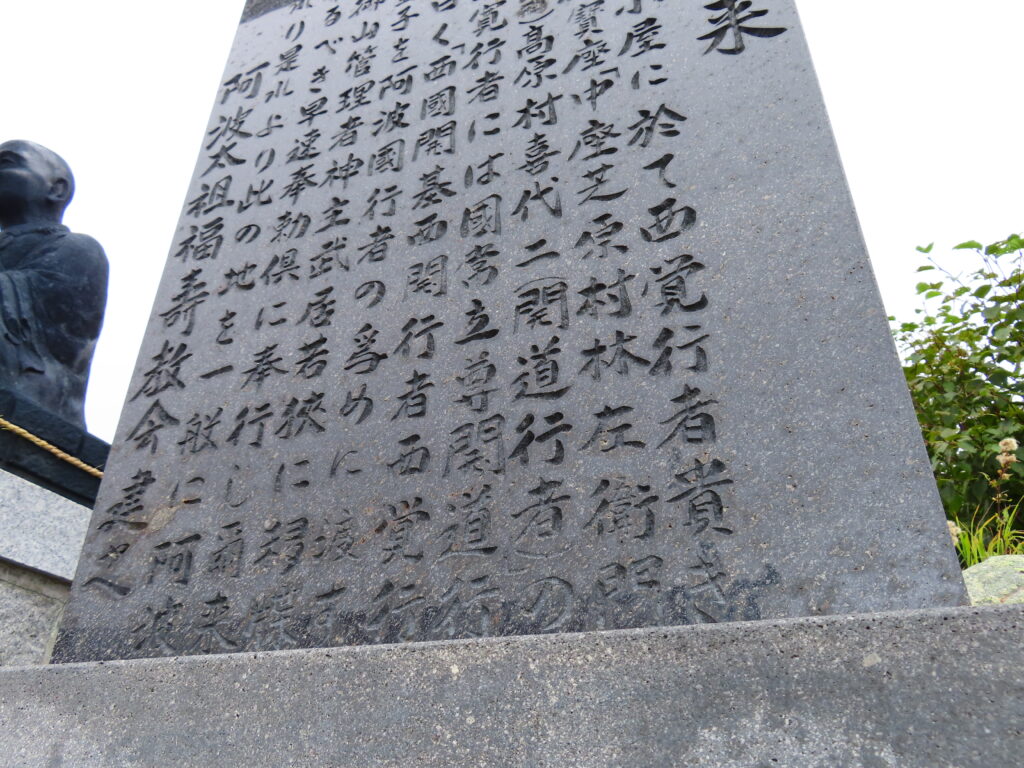

おおかたの登場人物が出揃いましたので、今回は『阿波ヶ嶽の由来』と彫られた石板の解読に移りましょう!

石板には何が書いてある?

では、さっそく8合目の阿波ヶ嶽の石板までやってきました!

前回紹介した西覚行者が登拝していた頃のことが、石板に書かれていました。

いったい何が書いてあるでしょう?

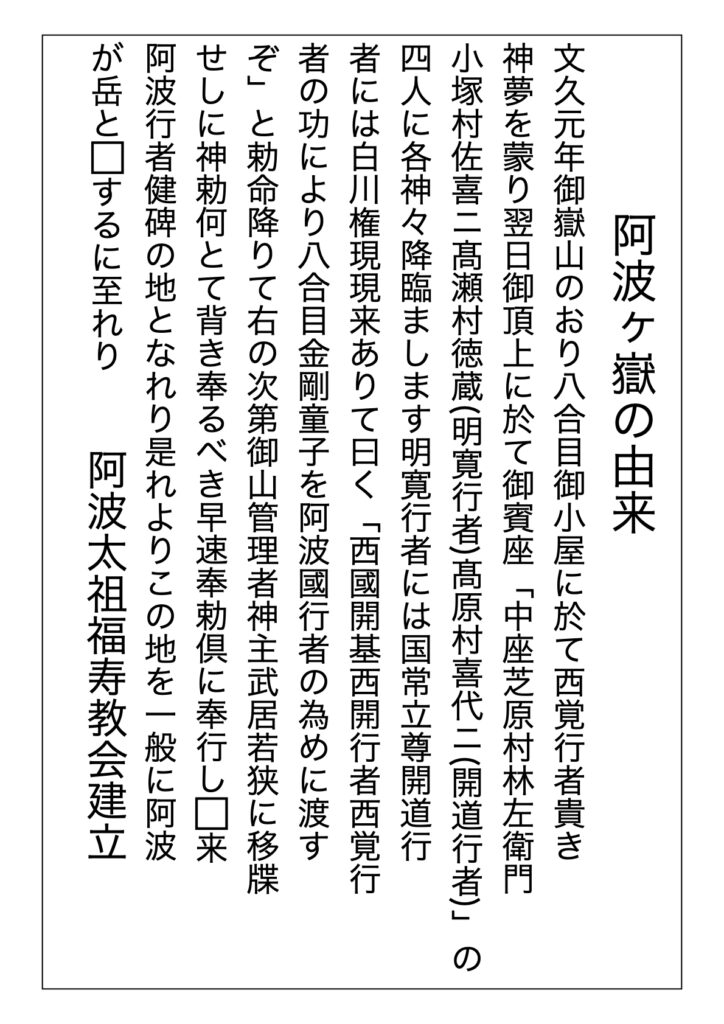

以下が、写したものです。

難しいので意訳!

そのままだと難しいので意訳してみました。

文久元年(1861年)に八合目で西覚行者は神託を受け、翌日、

頂上の御座にて、中座の明寛行者と開道行者ふくめた4人にそれぞれ神さまが下りました。

〔芝原村林左衛門、小塚村佐喜、髙瀬村徳蔵(明寛行者)、髙原村喜代ニ(開道行者)〕

明寛行者には国常立尊、開道行者には白川権現が現れて、

「西開行者と西覚行者の功績により、八合目を阿波の行者に渡す」

と勅命が下りました。

これをを黒沢神社の武居神主に告げ「神勅に背くわけなし(反対する理由がない)」

と許可され、奉仕活動ののちに、この地は阿波ヶ岳と呼ばれるようになりました。

つまり西覚行者に、

「この八合目を阿波の霊場にしなさい」というお告げがあって、

現在8合目は【阿波ヶ嶽】という名の、徳島の一大霊場になっているというわけです。

前回紹介した、西覚行者が白川神社をお迎えした話とおおむね同じだと思います。こちらは文久元年(1861年)のお話とあるので、一年ずれてはいますが(文久2年だった)誤差の範囲内でしょう。

このことから、8合目には西開行者と西覚行者が「西国開基」として祀られているんです。

全文ふりがな付き

以下全文を載せています。

ふりがな付きで改行して読みやすくしてみました。どうしても読めなかったり解読できない漢字がありましたが、ご容赦ください。

阿波ヶ嶽の由来

文久元年御嶽山のおり八合目御小屋に於て西覚行者貴き神夢を蒙り

翌日御頂上に於て 御賓座

「中座・芝原村林左衛門・小塚村佐喜ニ・髙瀬村徳蔵(明寛行者)・髙原村喜代ニ(開道行者)」の四人に各神々降臨まします

明寛行者には国常立尊

開道行者には白川権現 現来ありて曰く

「西國開基西開行者西覚行者の功により八合目金剛童子を阿波國行者の為めに渡すぞ」

と勅命降りて

右の次第御山管理者神主武居若狭に移牒せしに

神勅何とて背き奉るべき早速奉勅倶に奉行し

⬜︎来阿波行者健碑の地となれり

是れよりこの地を一般に阿波が岳と⬜︎するに至れり

阿波太祖福寿教会建立

この石板は昭和46年8月に、阿波の【太祖福寿協会】(太祖福寿講)が建立したと彫られていました。

明寛行者は2人いた?

さて、この石板に書かれている文久元年(1861年)の出来事ですが、西覚行者は御座儀式において前座を務めたと思われます。

そして、中座を務めたのが明寛行者と開道行者をふくめた4人とされています。明寛行者には国常立尊が、開道行者には白川権現が現れた、と書いてありました。

以前にも書きましたが、前座とは、神さまを下ろす役割で、中座とは、神さまの依代となる役割がそれぞれあります。御座(おざ)拝見の感想は!?強力取材⭐︎番外編

【前座】ー 実行役(神さまを下ろす)

【中座】ー アバター(神さまが憑依する)

この中座を務めた明寛行者ですが、心願講の講祖を務めた明寛行者(1823-1880)と同じ名前です。心願講の明寛行者は、四国から登拝してきた西覚行者の中座を務めたのでしょうか?年代的には可能です。

しかし、心願講の明寛行者(1823-1880)は、名古屋生まれで本名は丹羽宇兵衛と言います。一方の石板の方はに書かれている明寛行者は、「髙瀬村徳蔵(明寛行者)」です。髙瀬村は実際に徳島県に存在していたので、同一名の別人と考えた方がよさそうです。行者の名前はみな、師匠などから一文字取ることが多いため似通っていますし、被ることもあったでしょう。

四国で発展した御嶽講のすごさ!

【太祖福寿講】は著しい発展をとげ、四国という遠方にいながらも、毎年海を渡って御嶽山への登拝を続けました。のちに【太祖神敬講】という講社も海信行者によって設立され、今でも複数の御嶽講が四国に存在します。

とてつもない困難な状況の中で、今日まで御嶽山の信仰を継続していることが、信仰心の深さを物語っていると思います。受け継いできた先達や行者方の強い信念があったからこそでしょう。

今年の8月に、強力の倉本豊さんの紹介で、【太祖神敬講】の御嶽山登拝に随行させてもらえる機会をいただきました。倉本さんと、許可くださった【太祖神敬講】の主管である川添海道氏に感謝申し上げます。

随行記録は次の投稿で紹介します!お楽しみに!

コメントあればお願いします 質問も受け付けます