御座(おざ)拝見の記事で【御座】について書きました。

それに併せて興味深い記述を見つけましたので、前回と若干重複しますが、紹介いたします。

【御座】とは、御嶽信仰における重要な儀式です。

【御座】がいつ頃から成立したのかは正確には不明ですが、御嶽山での【御座】を生み出したのは【普寛行者】で、1792年に王滝口から初登拝した際も行っていたとされています。

1784年の天明の大飢饉やそれに伴う疫病などの流行により、多くの人々が苦しんでいた時代でもあります。

この当時の疾病に関して江戸時代の書に、「符・気・薬」で対処していたことが残されています。

ではこの「符・気・薬」とは何でしょうか??

「薬(やく)」が指すものは?

「符」とは護符、「気」とは生命力、「薬」とは生薬のことを指しています。

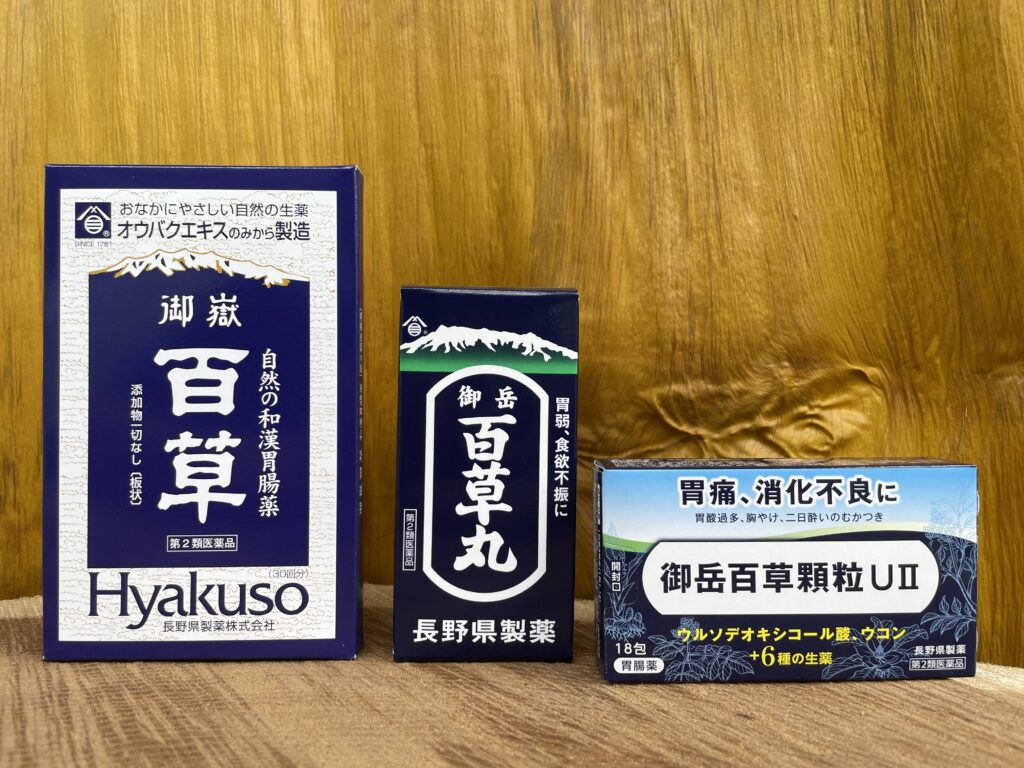

まず「薬」ですが、そんな当時において、行者たちが持っていた【生薬】の知識は重要な役割を果たし、民間薬として非常に重宝されていました。山岳信仰と民間薬である【生薬】は昔から深い関係にあったのです。現在でも「御岳百草丸」は親しまれていますよね。

民間薬とは、庶民の間に伝承されてきた薬で、主に【生薬】で作られていました。【生薬】とは大半が植物由来のもので出来ています。覚明行者は農作物の栽培や、薬草の利用法などを実際に指導していたそうです。

比較的軽い病に対しては可能な限り【生薬】で対処していたことが分かっています。しかし、重い病に対しては決定的な【生薬】を欠いていました。

「気」とは生命力

そのため、当人の自然的治癒力、つまりは「気力」や「生命力」を上げるために行われていたのが【御座】です。これは前回御座(おざ)拝見の感想は!?強力取材⭐︎番外編でも話しましたね。

病を必然的な出来事として捉え、情緒的な側面から病に対処しようとしていた背景も見られます。このように【御座】が「気」の役割を果たしています。「病は気から」の考え方にも通じますね。

実際に【御座】によって症状を診て、生薬の処方もしていた行者もいたようです。

「符」のお助け

そして「気」を側面から援助していたのが、「符」つまり、護符なんですね。牛王宝印(ごおうほういん)もこのようにして使われていたことが伺えます。玄関に飾ったり、病床に敷いたりしていたそうですから、護符がいかに重要で、人々がお守りにしていたのがわかりますね。心の拠り所が必要な時代であったとひしひしと感じます。

現代でも、火の用心として浜松の「秋葉山」や京都の「愛宕神社」のお札を掲げる家屋や料理店が見られます。御守りも護符と同じ役割をしていますね。こう見ると、護符の文化は現代でも残っていると感じます。

まとめ

現代と違って、医学も発展しておらず、原因がわからない病に苦しみ、効果のある薬も手に入らなかった時代です。いかに人々が不安と苦しみに苛まれたか、想像に足りません。

そんな中、行者の存在がいかに頼りになったことでしょうか。まさに心の拠り所だったんではないでしょうか?精神的な面で、人々を救っていたのだと考えると、いかに【御座】が普及していたか伝わってきます。現代でいう、心理療法やカウンセリングが当てはまるかもしれません。

このように大変な時代の人々を救ってきた行者たち、、、

そんな人々を見ていたら、御嶽山を開山しようという気持ちにもなったのだと思います。

参考文献:「木曽のおんたけさん」(執筆編集代表 菅原壽清)

写真提供:長野県製薬株式会社 角間洋平さま

コメントあればお願いします 質問も受け付けます