前回の「王滝口第十六番 頂上本社」から3ヶ月も空いてしまいました。

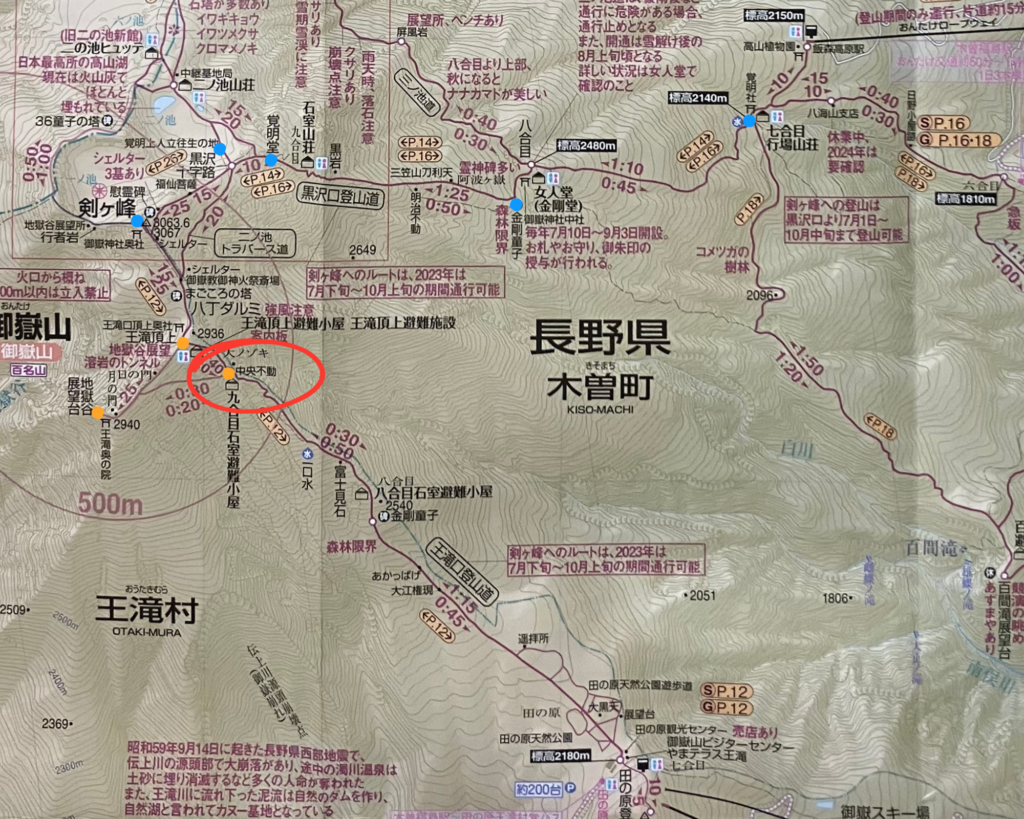

御嶽山三十八史跡巡り、今回は「王滝口第十四番 中央不動」を紹介します。順で行くと「第十五番 奥の院」なのですが、現在立ち入り禁止に加えて資料が揃っていないため、別の機会にご紹介します。

石柱及び行き方

「中央不動」は王滝口登山道の9合目に位置しています。

王滝頂上から下って約20分、登山口から登ると約2時間のコースタイムとなっています。

下っていくとこのように視界が広がっており、眼下に三笠山や駐車場があるビジターセンターなどがはっきり見えます。

登っていくと、【大覗き】という岩壁がよく見えてきます。四角いお堂が見えたら、「中央不動」到着です。

石柱は、お堂の正面、右下に建っています。

朱印帳の記載文

金剛童子から九合目中央不動までの道は王滝口登山道の中で最も急峻、険しい難所で、夏なお残雪をみることがある。

一口水を過ぎた最上部が中央不動で、中央大日大聖不動明王(※1)が鎮座している。

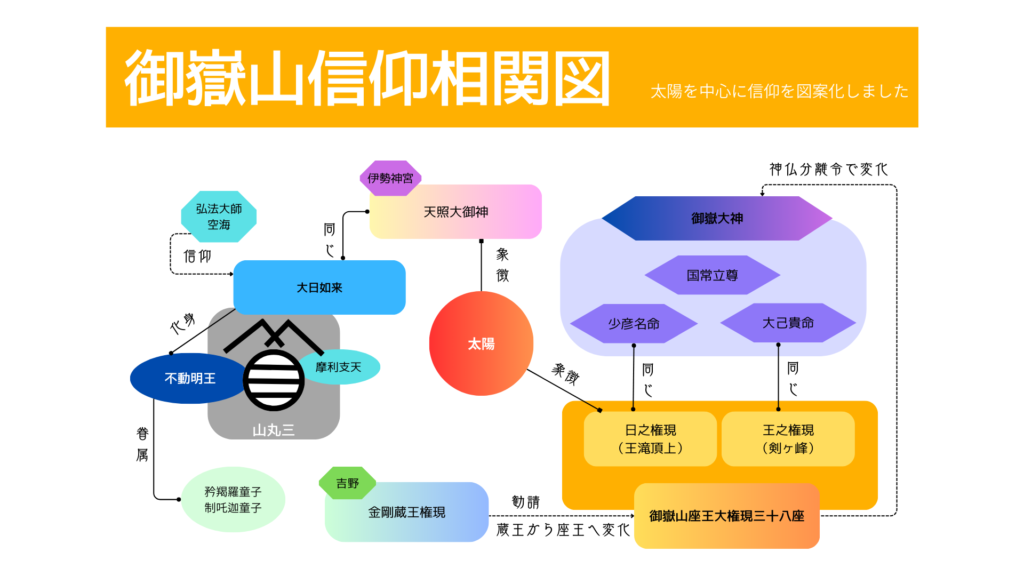

不動明王は、御嶽山座王権現三十八座(※2)の日之権現に祀られていた大日如来の化身で、憤怒の姿をしている。民衆を教えに導きながら、人間界の煩悩や欲望を聖なる炎で焼き尽くすと言われている。

中央不動から王滝頂上へ向かう右手の「大覗き」と呼ばれる絶壁の行場では、かつて行者が突出した岩上に身をおき、逆さづりになって下を覗く行をしたようである。※1大日大聖不動明王とは不動明王の別名、もしくは正式名称かもしれません。ここでは同じ意味と捉えて紹介しています。

「朱印帳 御嶽山三十八史跡巡り」(木曽御嶽神社)

※2 実際には「御嶽蔵王権現三十八座」と記してましたが、誤字と思われるため自己判断で訂正しています。

内容を要約すると、

- 王滝の9合目に祀られている

- 大日如来(日之権現)の化身である

- 大覗きという絶壁で修行が行われていた

前回も紹介しましたが、【不動明王】は【大日如来】の化身であり、憤怒の姿で煩悩や欲望を焼き尽くす存在として書かれていますね。

中央不動には不動明王像が鎮座しています。

大日如来との関係

かつて王滝頂上では、伊勢神宮(太陽)を拝んでいたと以前お話しました。

(もうひとつの十合目?王滝頂上!!)

太陽神といえば【天照大御神】ですが、修験道では【天照大御神】と【大日如来】は同じ存在になります。その【大日如来】の化身が【不動明王】なので、王滝頂上のすぐ近くにこの「中央不動」を祀ってあることは至極当然のように思います。

御嶽山の信仰はとても複雑で、習合(合体信仰)が多いです。

- 【不動明王】は【大日如来】の化身である

【不動明王】≒【大日如来】 - 【大日如来】と【天照大御神】は

同じ存在である

【大日如来】=【天照大御神】 - 【天照大御神】は太陽神である

【天照大御神】=太陽 - 【日之権現】は太陽を表している

【日之権現】=太陽 - 【日之権現】と【少彦名命】は

同じ存在である

【日之権現】=【少彦名命】 - 【日之権現】は【御嶽山座王大権現】に

含まれる

【日之権現】⊆【御嶽山座王大権現】 - 【少彦名命】は【御嶽大神】に含まれる

【少彦名命】⊆【御嶽大神】

※つまり下記の神仏を

すべて同じ存在として考えてみてください。

【不動明王】

【大日如来】

【天照大御神】

【日之権現】

【御嶽山座王大権現】

【少彦名命】

【御嶽大神】

これらによって、先ほどの朱印帳記載文

不動明王は、御嶽山座王権現三十八座の日之権現に祀られていた大日如来の化身である

が納得できるでしょうか?

大覗きとは

次に【大覗き】について説明します。

右手の「大覗き」と呼ばれる絶壁の行場では、かつて行者が突出した岩上に身をおき、逆さづりになって下を覗く行をしたようである。

ちょうど「中央不動」と【大覗き】が一緒に写っていますね。下から登ってくると、このようにみえるので【大覗き】の場所はすぐ分かると思います。

登山道を見上げたら、「なんだあの岩壁は?!」となるはずです。

【西の覗き】がルーツ

修験道の総本山である奈良県吉野に山上ヶ岳という山があります。以前も女人禁制は御嶽だけじゃない!(高野山と吉野)で少し紹介しましたが、そこでは【西の覗き】と呼ばれる行場があります。

そこでは絶壁に身を乗り出し、己を悔い改めるという修行が行われています。女人禁制のため、私は見にいくことすらできませんので残念です。

この【西の覗き】の影響を受けて、御嶽山でも同じような修行が行われていたと考えます。

残念ながら、今は登山道が繋がっていないため【大覗き】の岩壁に立つことはできません。気づいたら通り過ぎてしまうようになっています。【大覗き】を見つけた際には、、修行の想像をしながら登ってみましょう。

コメントあればお願いします 質問も受け付けます